Марс

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы; масса планеты составляет 10,7 % массы Земли. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Также Марс называют «красной планетой» из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III).

Марс — планета земной группы с разреженной атмосферой (давление на поверхности в 160 раз меньше земного). Особенностями поверхностного рельефа Марса можно считать ударные кратеры наподобие лунных, а также вулканы, долины, пустыни и полярные ледниковые шапки наподобие земных.

У Марса есть два естественных спутника — Фобос и Деймос (в переводе с древнегреческого — «страх» и «ужас», имена двух сыновей Ареса, сопровождавших его в бою), которые относительно малы (Фобос — 26,8×22,4×18,4 км, Деймос — 15×12,2×10,4 км) и имеют неправильную форму.

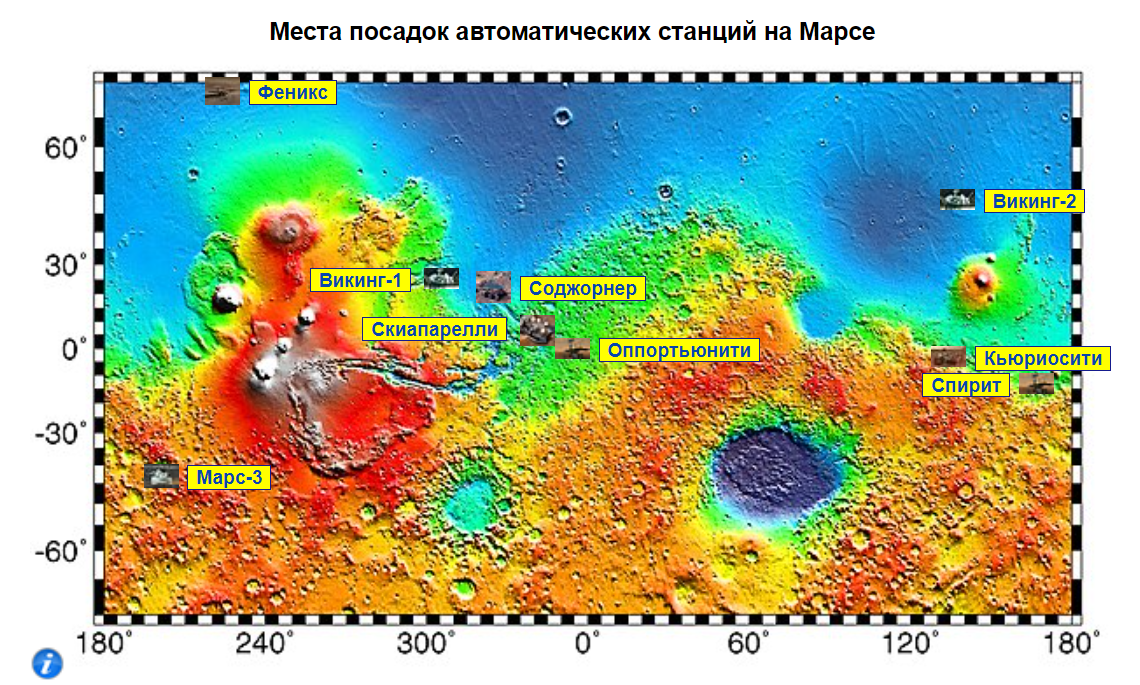

Начиная с 1962 года непосредственным исследованием Марса с помощью АМС занимались в СССР (программы «Марс», «Фобос») и США (программы «Маринер», «Викинг», «Mars Global Surveyor» и другие), а также Европейское космическое агентство (программа «Марс-экспресс»), Индия (программа «Мангальян») и Китай (Тяньвэнь-1, Чжужун). На сегодняшний день Марс — наиболее подробно изученная планета Солнечной системы после Земли.

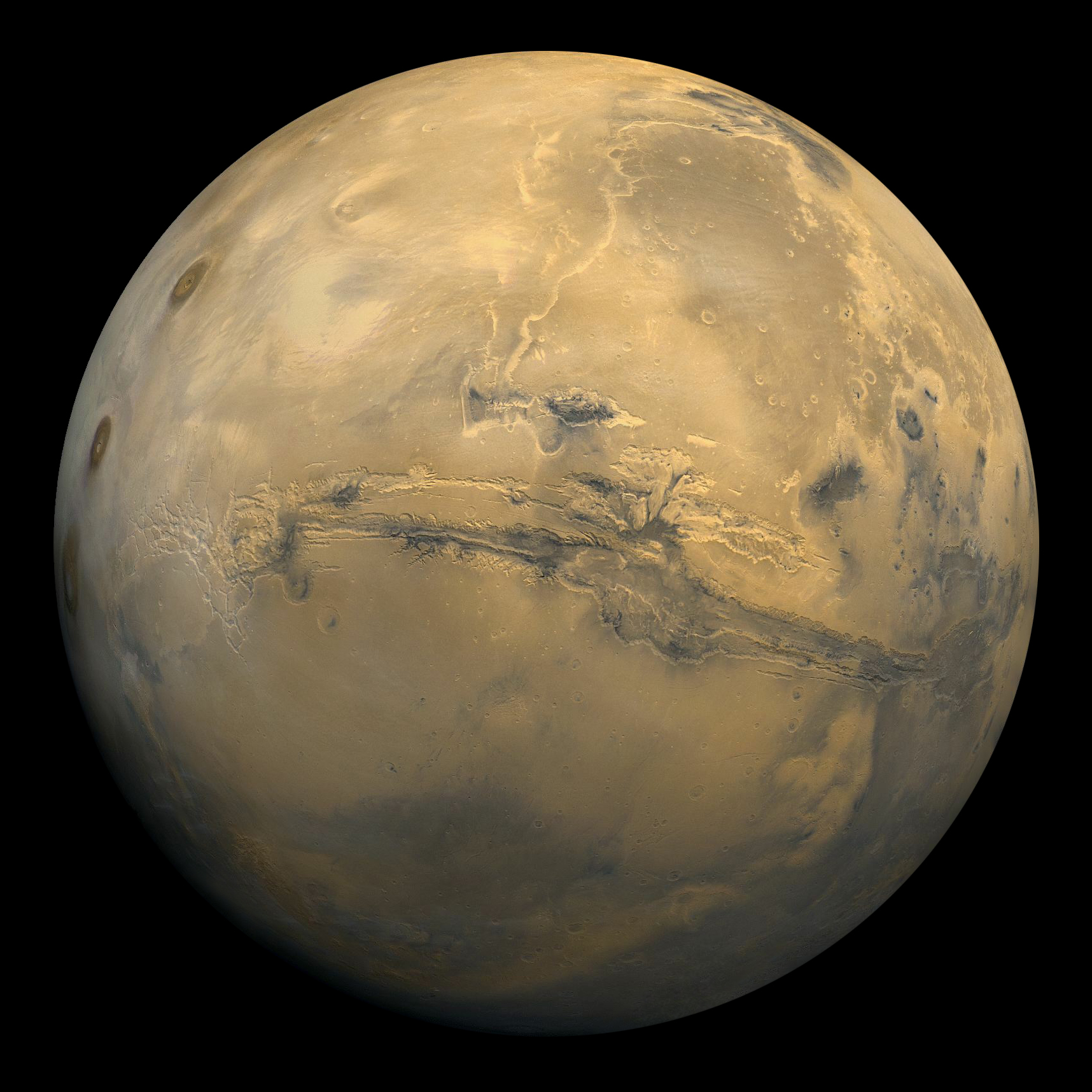

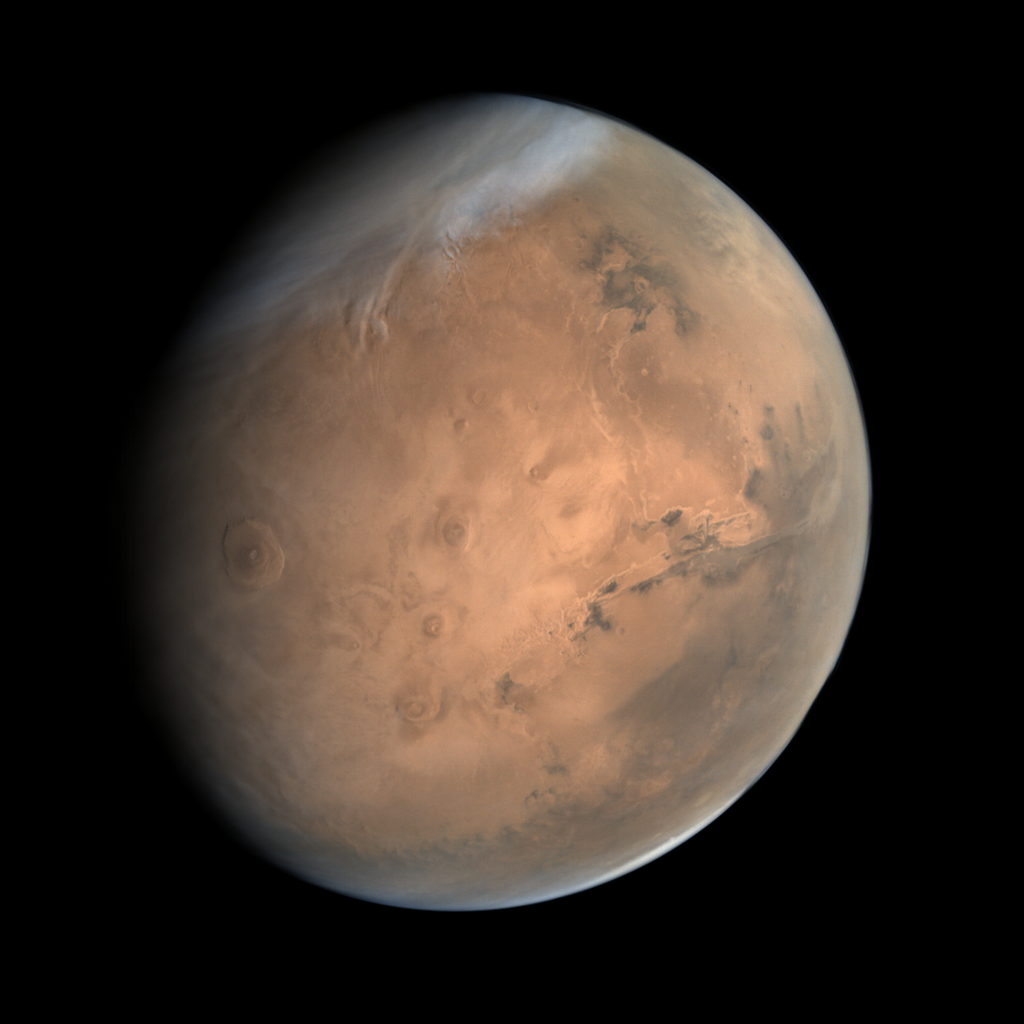

Изображение Марса на основе 102 снимков, полученных АМС «Викинг-1» 22 февраля 1980 года

Основные сведения

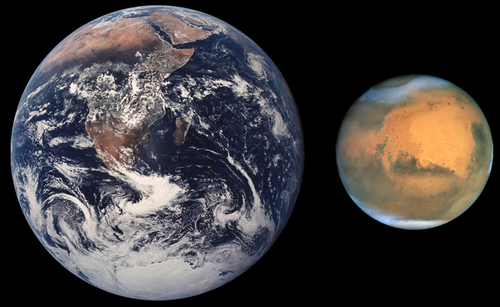

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца (после Меркурия, Венеры и Земли) и седьмая по размеру (превосходит по массе и диаметру только Меркурий) планета Солнечной системы. Масса Марса составляет 0,107 массы Земли, объём — 0,151 объёма Земли, а средний линейный диаметр — 0,53 диаметра Земли.

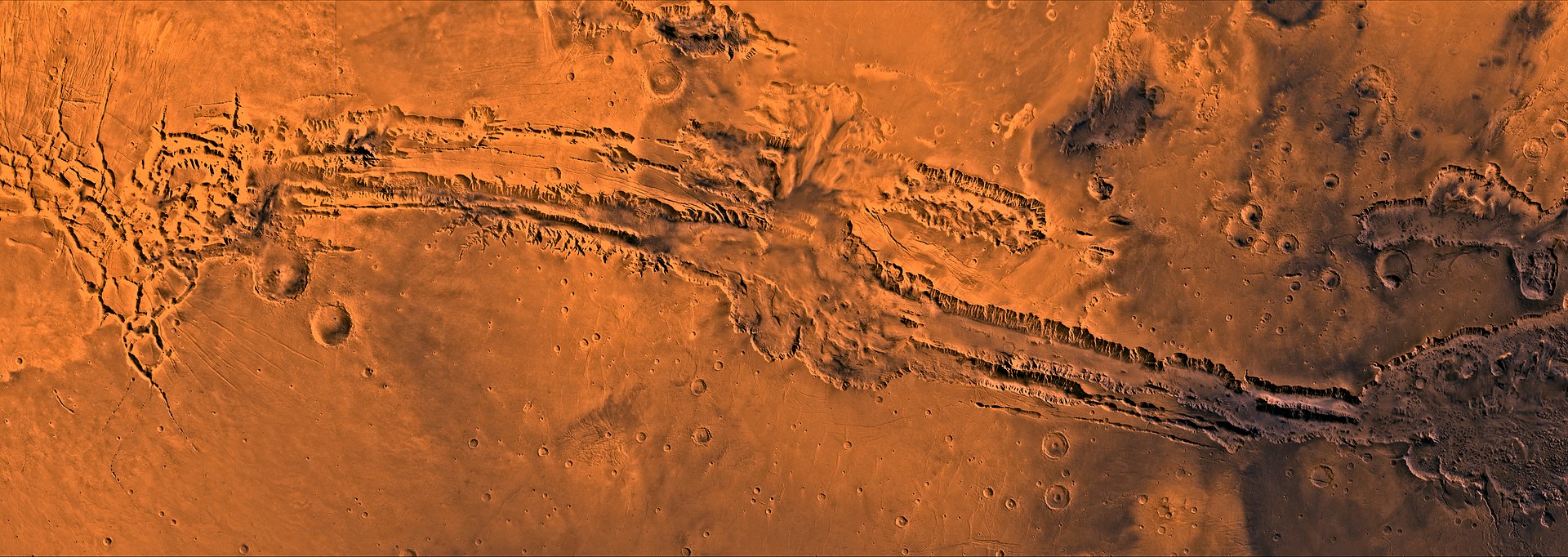

Рельеф Марса обладает многими уникальными чертами. Марсианский потухший вулкан гора Олимп — самая высокая известная гора на планетах Солнечной системы (самая высокая известная гора в Солнечной системе — на астероиде Веста), а долины Маринер — самый крупный известный каньон на планетах (самый большой каньон в Солнечной системе обнаружен на спутнике Плутона — Хароне). Помимо этого, южное и северное полушария планеты радикально отличаются по рельефу; существует гипотеза, что Великая Северная равнина, занимающая 40 % поверхности планеты, является импактным кратером; в этом случае она оказывается самым крупным известным ударным кратером в Солнечной системе.

Марс имеет период вращения и смену времён года, аналогичные земным, но его климат значительно холоднее и суше земного.

Вплоть до полёта к Марсу автоматической межпланетной станции «Маринер-4» в 1965 году многие исследователи полагали, что на его поверхности есть вода в жидком состоянии. Это мнение было основано на наблюдениях за периодическими изменениями в светлых и тёмных участках, особенно в полярных широтах, которые были похожи на континенты и моря. Тёмные длинные линии на поверхности Марса интерпретировались некоторыми наблюдателями как ирригационные каналы для жидкой воды. Позднее было доказано, что большинство этих тёмных линий является оптической иллюзией.

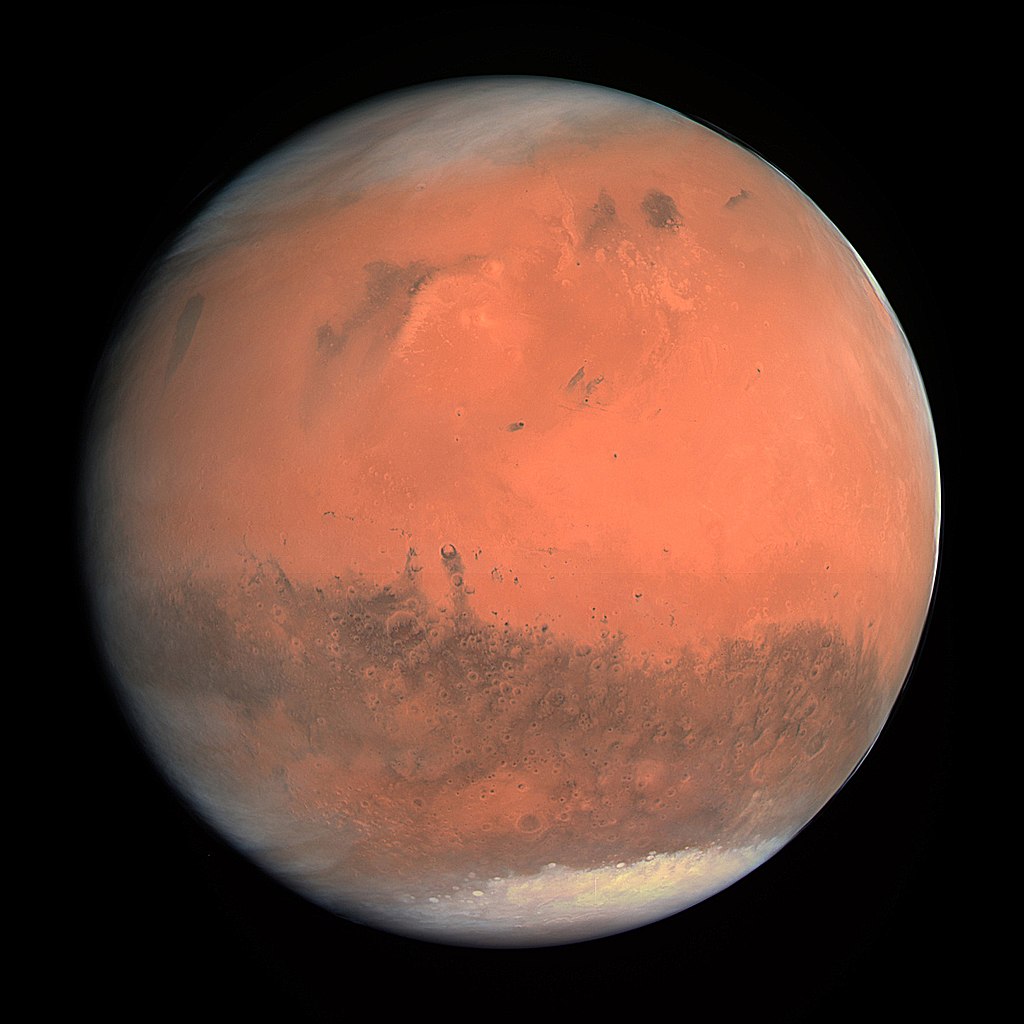

Изображение Марса на основе снимков АМС «Розетта», сделанное 24 февраля 2007 года с высоты 240 000 км

На самом деле из-за низкого давления вода (без примесей, понижающих точку замерзания) не может существовать в жидком состоянии на большей части (около 70 %) поверхности Марса. Вода в состоянии льда была обнаружена в марсианском грунте космическим аппаратом НАСА «Феникс». В то же время собранные марсоходами «Спирит» и «Opportunity» геологические данные позволяют предположить, что в далёком прошлом вода покрывала значительную часть поверхности Марса. Наблюдения в течение последнего десятилетия позволили обнаружить в некоторых местах на поверхности Марса слабую гейзерную активность. По наблюдениям с космического аппарата «Mars Global Surveyor», некоторые части южной полярной шапки Марса постепенно отступают.

На 2021 год орбитальная исследовательская группировка на орбите Марса насчитывает восемь функционирующих космических аппаратов: «Марс Одиссей», «Марс-экспресс», «Mars Reconnaissance Orbiter», MAVEN, «Mars Orbiter Mission», «ExoMars Trace Gas Orbiter», «Аль-Амаль» и орбитальный аппарат китайской миссии «Тяньвэнь-1». Это больше, чем около любой другой планеты, не считая Землю. Поверхность же Марса исследует три марсохода — «Кьюриосити», «Персеверанс» и «Чжужун». Кроме того, на поверхности функционирует посадочный модуль миссии «InSight», а также находятся несколько неактивных посадочных модулей и марсоходов, завершивших исследования.

Марс хорошо виден с Земли невооружённым глазом. Его видимая звёздная величина достигает −2,91m (при максимальном сближении с Землёй). Марс уступает по яркости лишь Юпитеру (во время великого противостояния Марса он может превзойти Юпитер), Венере, Луне и Солнцу. Противостояние Марса можно наблюдать каждые два года. Последний раз Марс был в противостоянии 27 июля 2018 года. Это противостояние входит в число великих противостояний Марса. Он находился на расстоянии 0,386 а.е. от Земли. Как правило, во время великого противостояния (то есть при совпадении противостояния с Землёй и прохождения Марсом перигелия своей орбиты) оранжевый Марс является ярчайшим объектом земного ночного неба после Луны (не считая Венеру, которая и тогда ярче него, но видна утром и вечером), но это происходит лишь один раз в 15—17 лет в течение одной-двух недель.

Орбитальные характеристики

Минимальное расстояние от Марса до Земли составляет 55,76 млн км (когда Земля находится точно между Солнцем и Марсом), максимальное — 401 млн км (когда Солнце находится точно между Землёй и Марсом).

Среднее расстояние от Марса до Солнца составляет 228 млн км (1,52 а.e.), период обращения вокруг Солнца равен 687 земным суткам. Орбита Марса имеет довольно заметный эксцентриситет (0,0934), поэтому расстояние до Солнца меняется от 206,6 до 249,2 млн км. Наклонение орбиты Марса к плоскости эклиптики равно 1,85°.

Марс ближе всего к Земле во время противостояния, когда планета находится на небе в направлении, противоположном Солнцу. Противостояния повторяются каждые 26 месяцев в разных точках орбиты Марса и Земли. Раз в 15—17 лет противостояния приходятся на то время, когда Марс находится вблизи своего перигелия; в этих традиционно называемых великими противостояниях расстояние до планеты минимально (менее 60 млн км), и Марс достигает наибольшего углового размера 25,1″ и яркости −2,88m.

Физические характеристики

Параметры планеты

По линейному размеру Марс практически ровно вдвое меньше Земли. Его средний экваториальный радиус оценивается как 3396,9 ± 0,4 км или 3396,2 ± 0,1 км (53,2 % земного). Средний полярный радиус Марса оценивается в 3374,9 км или 3376,2 ± 0,1 км; полярный радиус у северного полюса — 3376,2 км, у южного — 3382,6 км.

Таким образом, полярный радиус примерно на 20—21 км меньше экваториального радиуса, а относительное полярное сжатие Марса f = (1 − Rп/Rэ) больше земного (соответственно 1/170 и 1/298), хотя период вращения у Земли несколько меньший, чем у Марса; это позволило в прошлом выдвинуть предположение об изменении скорости вращения Марса со временем.

Сравнение размеров Земли (средний радиус 6371,11 км) и Марса (средний радиус 3389,5 км)

Площадь поверхности Марса равна 144 млн км² (28,3 % площади поверхности Земли) и приблизительно равна площади суши на Земле. Масса планеты — 6,417⋅1023—6,418⋅1023 кг, более точные значения: 6,4171⋅1023 кг или 6,4169 ± 0,0006 ⋅1023 кг. Масса Марса составляет около 10,7 % массы Земли. Средняя плотность Марса — 3930—3933 кг/м³, более точное значение: 3933,5 ± 0,4 кг/м³ или 3934,0 ± 0,8 кг/м³ (0,713 земной плотности).

Ускорение свободного падения на экваторе равно 3,711 м/с² (0,378 земного), что практически столько же, как у планеты Меркурий, который почти вдвое меньше Марса, но обладает массивным ядром и большей плотностью; первая космическая скорость составляет 3,6 км/с, вторая — 5,027 км/с.

Сила тяжести

Сила тяжести у поверхности Марса составляет 39,4 % от земной (в 2,5 раза слабее). Поскольку неизвестно, является ли такая сила тяжести достаточной, чтобы избежать долговременных проблем со здоровьем, для долговременного пребывания человека на Марсе рассматриваются варианты создания искусственной силы тяжести с помощью утяжеляющих костюмов или центрифуг, обеспечивающих схожую с земной нагрузку на скелет.

Марсианские сутки

Период вращения планеты близок к земному — 24 часа 37 минут 22,7 секунды (относительно звёзд), длина средних марсианских солнечных суток составляет 24 часа 39 минут 35,24409 секунды, что всего на 2,7 % длиннее земных суток. Для удобства марсианские сутки именуют «солами». Марсианский год равен 668,59 сола, что составляет 686,98 земных суток.

Времена года на Марсе

Марс вращается вокруг своей оси, наклонённой относительно перпендикуляра к плоскости орбиты под углом 25,19°. Наклон оси вращения Марса схож с земным и обеспечивает смену времён года. При этом эксцентриситет орбиты приводит к большим различиям в их продолжительности — так, северная весна и лето, вместе взятые, длятся 371 сол, то есть заметно больше половины марсианского года. В то же время они приходятся на участок орбиты Марса, удалённый от Солнца. Поэтому на Марсе северное лето долгое и прохладное, а южное — короткое и относительно тёплое.

Атмосфера и климат

Температура на планете колеблется от −153 °C на полюсах зимой и до +20 °C на экваторе летом (максимальная температура атмосферы, зафиксированная марсоходом «Спирит», составила +35 °C), средняя температура — около 210 К (−63 °C). В средних широтах температура колеблется от −50 °C зимней ночью до 0 °C летним днём, среднегодовая температура — −50 °C.

Атмосфера Марса, состоящая в основном из углекислого газа, очень разрежена. Давление у поверхности Марса в 160 раз меньше земного — 6,1 мбар на среднем уровне поверхности. Из-за большого перепада высот на Марсе давление у поверхности сильно изменяется. Примерная толщина атмосферы — 110 км.

По данным NASA (2004), атмосфера Марса состоит на 95,32 % из углекислого газа; также в ней содержится 2,7 % азота, 1,6 % аргона, 0,145 % кислорода, 210 ppm водяного пара, 0,08 % угарного газа, оксид азота (NO) — 100 ppm, неон (Ne) — 2,5 ppm, полутяжёлая вода водород-дейтерий-кислород (HDO) 0,85 ppm, криптон (Kr) 0,3 ppm, ксенон (Xe) — 0,08 ppm (состав приведён в объёмных долях).

По данным спускаемого аппарата АМС «Викинг» (1976), в марсианской атмосфере было определено около 1—2% аргона, 2—3% азота, а 95% — углекислый газ. Согласно данным АМС «Марс-2» и «Марс-3», нижняя граница ионосферы находится на высоте 80 км, максимум электронной концентрации 1,7⋅105 электронов/см³ расположен на высоте 138 км, другие два максимума находятся на высотах 85 и 107 км.

Радиопросвечивание атмосферы на радиоволнах 8 и 32 см, проведённое АМС «Марс-4» 10 февраля 1974 года, показало наличие ночной ионосферы Марса с главным максимумом ионизации на высоте 110 км и концентрацией электронов 4,6⋅103 электронов/см³, а также вторичными максимумами на высоте 65 и 185 км.

Разреженность марсианской атмосферы и отсутствие магнитосферы являются причиной того, что уровень ионизирующей радиации на поверхности Марса существенно выше, чем на поверхности Земли. Мощность эквивалентной дозы на поверхности Марса составляет в среднем 0,7 мЗв/сутки (изменяясь в зависимости от солнечной активности и атмосферного давления в пределах от 0,35 до 1,15 мЗв/сутки) и обусловлена главным образом космическим излучением; для сравнения, в среднем на Земле эффективная доза облучения от естественных источников, накапливаемая за год, равна 2,4 мЗв, в том числе от космических лучей 0,4 мЗв. Таким образом, за один-два дня космонавт на поверхности Марса получит такую же эквивалентную дозу облучения, какую на поверхности Земли он получил бы за год.

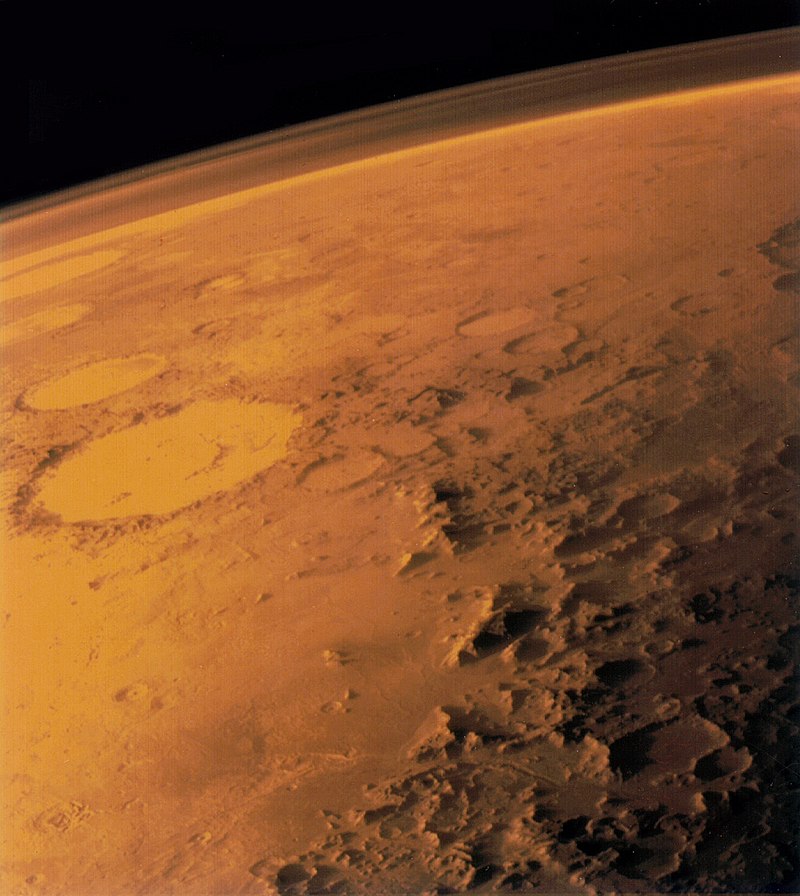

Атмосфера Марса, снимок получен искусственным спутником «Викинг» в 1976 году. Слева виден «кратер-смайлик» Галле

Атмосферное давление

По данным NASA на 2004 год, давление атмосферы на среднем радиусе составляет в среднем 636 Па (6,36 мбар), меняясь в зависимости от сезона от 400 до 870 Па. Плотность атмосферы у поверхности — около 0,020 кг/м³, общая масса атмосферы Марса — около 2,5⋅1016 кг (для сравнения: масса атмосферы Земли составляет 5,2⋅1018 кг).

В отличие от Земли, масса марсианской атмосферы сильно изменяется в течение года в связи с таянием и намерзанием полярных шапок, содержащих углекислый газ. Зимой 20—30 % всей атмосферы намораживается на полярной шапке, состоящей из углекислоты. Сезонные перепады давления, по разным источникам, составляют следующие значения:

1) По данным НАСА (2004): от 4,0 до 8,7 мбар на среднем радиусе;

2) По данным Encarta (2000): от 6 до 10 мбар;

3) По данным Zubrin и Wagner (1996): от 7 до 10 мбар;

4) По данным посадочного аппарата «Викинг-1»: от 6,9 до 9 мбар;

5) По данным посадочного аппарата «Mars Pathfinder»: от 6,7 мбар.

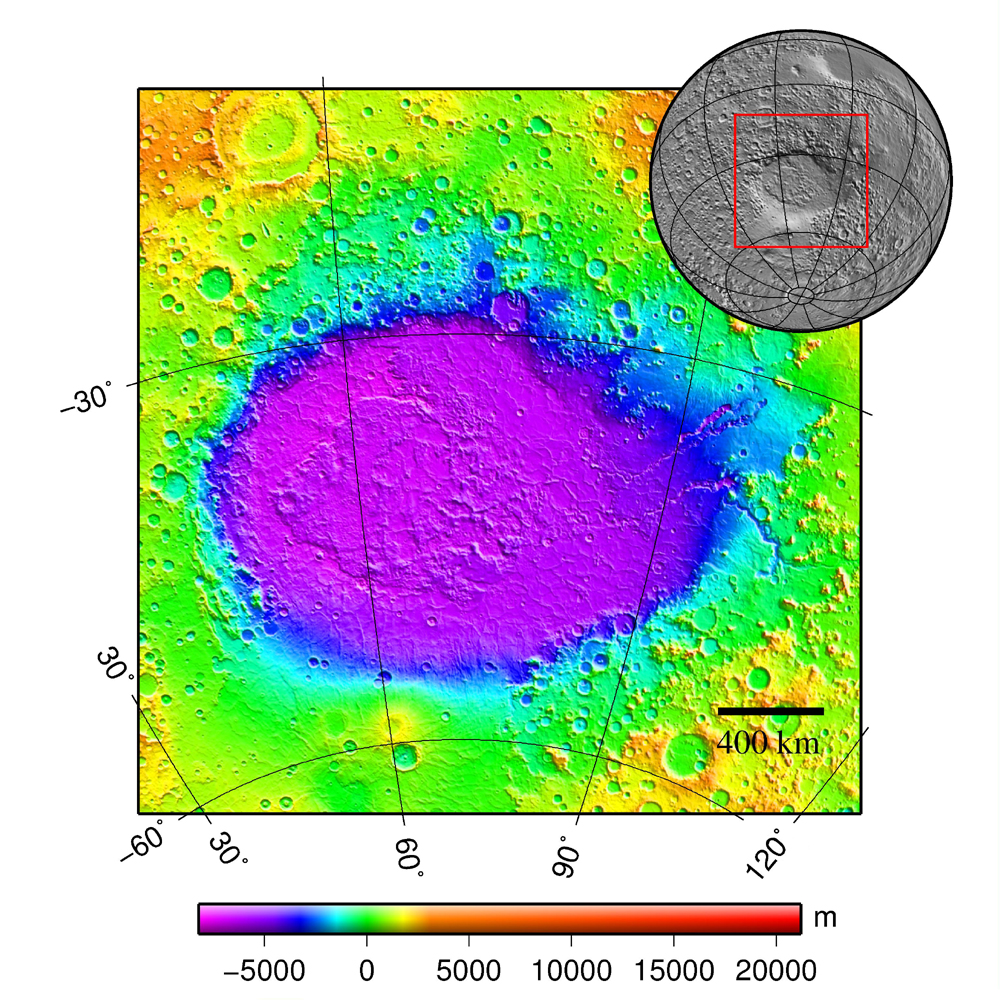

Ударная впадина Эллада — самое глубокое

место Марса, где можно зафиксировать

самое высокое атмосферное давление

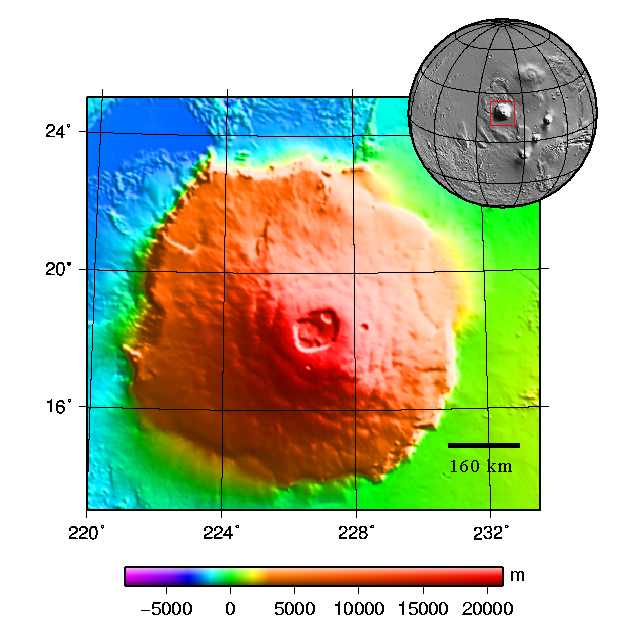

Вулкан Олимп — самое высокое место Марса,

там можно зафиксировать самое низкое

атмосферное давление

Область Эллада настолько глубока, что атмосферное давление достигает примерно 12,4 мбар, что выше тройной точки воды (около 6,1 мбар), это значит, что вода теоретически может существовать там в жидком состоянии. Однако при таком давлении, диапазон температур нахождения воды в жидком состоянии очень узок, она замерзает при +0 °C и закипает при +10 °C. Помимо Эллады, есть ещё четыре района Марса, где атмосферное давление поднимается выше тройной точки воды.

На вершине высочайшей горы Марса, 27-километрового вулкана Олимп, атмосферное давление может составлять от 0,5 до 1 мбар, что почти не отличается от технического вакуума.

История

Попытки определить давление атмосферы Марса методами фотографической фотометрии — по распределению яркости вдоль диаметра диска в разных диапазонах световых волн проводились, начиная с 1930-х годов. Французские учёные Б. Лио и О. Дольфюс производили с этой целью наблюдения поляризации рассеянного атмосферой Марса света. Сводку оптических наблюдений опубликовал американский астроном Ж. де Вокулёр в 1951 году, и по ним получалось давление 85 мбар, завышенное почти в 15 раз, поскольку не было отдельно учтено рассеяние света пылью, взвешенной в атмосфере Марса. Вклад пыли был приписан газовой атмосфере.

До высадки на поверхность Марса посадочных модулей, давление атмосферы Марса было измерено за счёт ослабления радиосигналов с АМС «Маринер-4», «Маринер-6», «Маринер-7» и «Маринер-9» при их захождении за марсианский диск и выходе из-за марсианского диска — 6,5 ± 2,0 мбар на среднем уровне поверхности, что в 160 раз меньше земного; такой же результат показали спектральные наблюдения АМС «Марс-3». При этом в расположенных ниже среднего уровня областях (например, в марсианской Амазонии) давление, согласно этим измерениям, достигает 12 мбар.

В месте посадки зонда АМС «Марс-6» в районе Эритрейского моря было зафиксировано давление у поверхности 6,1 мбар, что на тот момент считалось средним давлением на планете, и от этого уровня было условлено отсчитывать высо́ты и глуби́ны на Марсе. По данным этого аппарата, полученным во время спуска, тропопауза находится на высоте примерно 30 км, где плотность атмосферы составляет 5⋅10−7 г/см³ (как на Земле на высоте 57 км).

Пылевые бури и пыльные вихри

Весеннее таяние полярных шапок приводит к резкому повышению давления атмосферы и перемещению больших масс газа в противоположное полушарие. Скорость дующих при этом ветров составляет 10—40 м/с, иногда до 100 м/с. Ветер поднимает с поверхности большое количество пыли, что приводит к пылевым бурям. Сильные пылевые бури практически полностью скрывают поверхность планеты. Пылевые бури оказывают заметное воздействие на распределение температуры в атмосфере Марса.

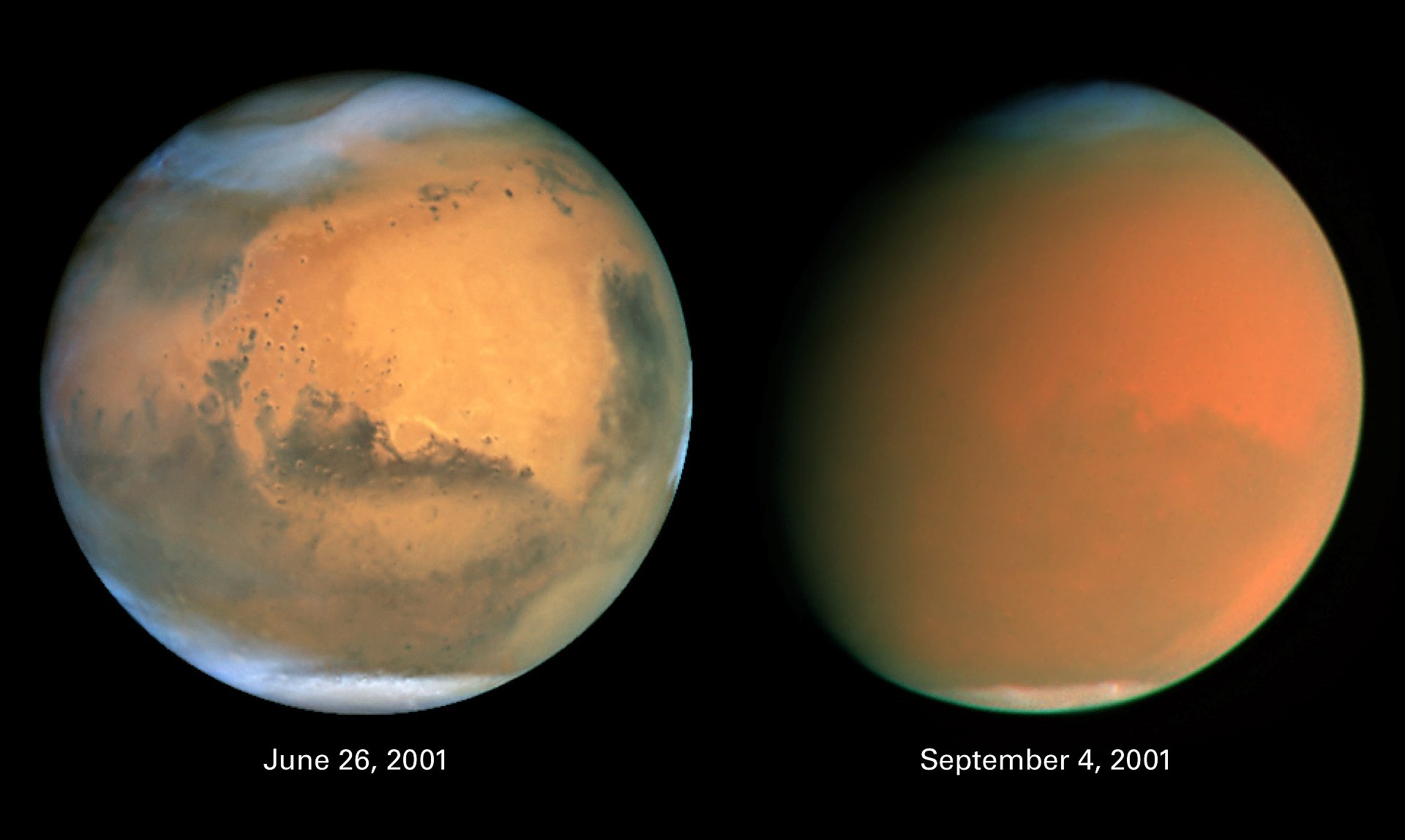

Фотографии Марса, на которых видна пыльная буря (июнь — сентябрь 2001).

22 сентября 1971 года в светлой области Noachis в южном полушарии началась большая пылевая буря. К 29 сентября она охватила двести градусов по долготе от Ausonia до Thaumasia, а 30 сентября закрыла южную полярную шапку. Буря продолжала бушевать вплоть до декабря 1971 года, когда на орбиту Марса прибыли советские станции «Марс-2» и «Марс-3». «Марсы» проводили съёмку поверхности, но пыль полностью скрывала рельеф — не видно было даже горы Олимп, возвышающейся на 26 км. В одном из сеансов съёмки была получена фотография полного диска Марса с чётко выраженным тонким слоем марсианских облаков над пылью. Во время этих исследований в декабре 1971 года пылевая буря подняла в атмосферу столько пыли, что планета выглядела мутным красноватым диском. Только примерно к 10 января 1972 года пылевая буря прекратилась, и Марс принял обычный вид.

Пыльные вихри, сфотографированные марсоходом «Спирит» 15 мая 2005 года. Цифры в левом нижнем углу отображают время в секундах с момента первого кадра.

Начиная с 1970-х годов, в рамках программы «Викинг», а также марсоходом «Спирит» и другими аппаратами были зафиксированы многочисленные пыльные вихри. Это газовые завихрения, возникающие у поверхности планеты и поднимающие вверх большое количество песка и пыли. Вихри часто наблюдаются и на Земле (в англоязычных странах их называют «пыльными демонами» — англ. dust devil), однако на Марсе они могут достигать гораздо больших размеров: в 10 раз выше и в 50 раз шире земных. В марте 2005 года такой вихрь очистил солнечные батареи у марсохода «Спирит».

Поверхность

Две трети поверхности Марса занимают светлые области, получившие название материков, около трети — тёмные участки, называемые морями (см. Список деталей альбедо на Марсе). Моря сосредоточены главным образом в южном полушарии планеты, между 10 и 40° широты. В северном полушарии есть только два крупных моря — Ацидалийское и Большой Сирт.

Марсоход «Соджорнер» изучает спектрометром альфа-частиц камень «Йоги» в долине Арес.

Характер тёмных участков до сих пор остаётся предметом споров. Они сохраняются несмотря на то, что на Марсе бушуют пылевые бури. В своё время это служило доводом в пользу предположения, что тёмные участки покрыты растительностью. Сейчас полагают, что это просто участки, с которых, в силу их рельефа, легко выдувается пыль. Крупномасштабные снимки показывают, что на самом деле тёмные участки состоят из групп тёмных полос и пятен, связанных с кратерами, холмами и другими препятствиями на пути ветров. Сезонные и долговременные изменения их размера и формы связаны, по-видимому, с изменением соотношения участков поверхности, покрытых светлым и тёмным веществом.

Полушария Марса довольно сильно различаются по характеру поверхности. В южном полушарии поверхность находится на 1—2 км выше среднего уровня и густо усеяна кратерами. Эта часть Марса напоминает лунные материки. На севере большая часть поверхности находится ниже среднего уровня, здесь мало кратеров и основную часть занимают относительно гладкие равнины, вероятно, образовавшиеся в результате затопления лавой и эрозии. Такое различие полушарий остаётся предметом дискуссий. Граница между полушариями следует примерно по большому кругу, наклонённому на 30° к экватору. Граница широкая и неправильная и образует склон в направлении на север. Вдоль неё встречаются самые эродированные участки марсианской поверхности.

Выдвинуто две альтернативных гипотезы, объясняющих асимметрию полушарий. Согласно одной из них, на раннем геологическом этапе литосферные плиты «съехались» (возможно, случайно) в одно полушарие, подобно континенту Пангея на Земле, а затем «застыли» в этом положении. Другая гипотеза предполагает столкновение Марса с космическим телом размером с Плутон около 4 млрд лет назад. В этом случае Северный Полярный бассейн, занимающий 40 % поверхности планеты, является импактным кратером и оказывается самым крупным известным ударным кратером в Солнечной системе. Его длина — 10,6 тыс. км, а ширина — 8,5 тыс. км, что примерно в четыре раза больше, чем крупнейший ударный кратер Эллада, до того также обнаруженный на Марсе, вблизи его южного полюса.

Большое количество кратеров в южном полушарии предполагает, что поверхность здесь древняя — 3—4 млрд лет. Выделяют несколько типов кратеров: большие кратеры с плоским дном, более мелкие и молодые чашеобразные кратеры, похожие на лунные, кратеры, окружённые валом, и возвышенные кратеры. Последние два типа уникальны для Марса — кратеры с валом образовались там, где по поверхности текли жидкие выбросы, а возвышенные кратеры образовались там, где покрывало выбросов кратера защитило поверхность от ветровой эрозии. Самой крупной деталью ударного происхождения является равнина Эллада (примерно 2100 км в поперечнике).

В области хаотического ландшафта вблизи границы полушарий поверхность испытала разломы и сжатия больших участков, за которыми иногда следовала эрозия (вследствие оползней или катастрофического высвобождения подземных вод), а также затопление жидкой лавой. Хаотические ландшафты часто находятся у истока больших каналов, прорезанных водой. Наиболее приемлемой гипотезой их совместного образования является внезапное таяние подповерхностного льда. На карте Марса выделены 26 областей, имеющих хаотический рельеф (официальное название таких деталей рельефа в планетологии — хаосы). Крупнейший из хаосов на Марсе — хаос Авроры — имеет размеры более 700 км.

Изображение системы каньонов долины Маринер на Марсе, составленное из снимков, полученных в рамках программы «Викинг»

В северном полушарии, помимо обширных вулканических равнин, находятся две области крупных вулканов — Фарсида и Элизий. Фарсида — обширная вулканическая равнина протяжённостью 2000 км, достигающая высоты 10 км над средним уровнем. На ней находятся три крупных щитовых вулкана — гора Арсия, гора Павлина и гора Аскрийская. На краю Фарсиды находится высочайшая на Марсе и высочайшая известная в Солнечной системе гора Олимп, которая достигает 27 км высоты по отношению к его основанию и 25 км по отношению к среднему уровню поверхности Марса, и охватывает площадь 550 км диаметром, окружённую обрывами, местами, достигающими 7 км высоты. Объём Олимпа в 10 раз превышает объём крупнейшего вулкана Земли Мауна-Кеа. Здесь же расположено несколько менее крупных вулканов. Элизий — возвышенность до шести километров над средним уровнем, с тремя вулканами — купол Гекаты, гора Элизий и купол Альбор.

По другим данным, высота Олимпа составляет 21 287 метров над нулевым уровнем и 18 километров над окружающей местностью, а диаметр основания — примерно 600 км. Основание охватывает площадь 282 600 км². Кальдера (углубление в центре вулкана) имеет ширину 70 км и глубину 3 км.

Возвышенность Фарсида также пересечена множеством тектонических разломов, часто очень сложных и протяжённых. Крупнейший из них — долины Маринер — тянется в широтном направлении почти на 4000 км (четверть окружности планеты), достигая ширины 600 и глубины 7—10 км; по размерам этот разлом сравним с Восточноафриканским рифтом на Земле. На его крутых склонах происходят крупнейшие в Солнечной системе оползни. Долина Маринер являются самым большим известным каньоном в Солнечной системе. Каньон, который был открыт космическим аппаратом «Маринер-9» в 1971 году, мог бы занять всю территорию США, от океана до океана.

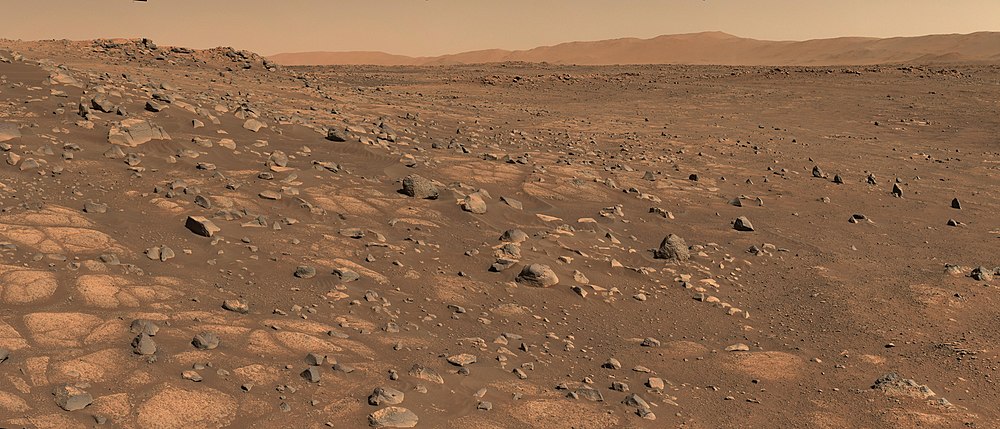

Панорама поверхности Марса в кратере Езеро, снятая марсоходом «Персеверанс» 8 июля 2021 года

Лёд и полярные шапки

Внешний вид Марса сильно изменяется в зависимости от времени года. Прежде всего бросаются в глаза изменения полярных шапок. Они разрастаются и уменьшаются, создавая сезонные явления в атмосфере и на поверхности Марса. По мере того, как весной полярная шапка в одном из полушарий отступает, детали поверхности планеты начинают темнеть.

Полярные шапки Марса состоят из двух составляющих: постоянной и сезонной. Постоянная часть сложена водяным льдом с прослойками пыли, принесённой ветром, и замёрзшего углекислого газа. Диаметр постоянной части северной полярной шапки составляет 1100 км, а южной — 400 км. Зимой полярная область планеты покрывается сезонным слоем углекислого льда толщиной около метра. В максимуме разрастания южная полярная шапка достигает широты 50° (на 15° дальше северной). Различия шапок связаны с эллиптичностью орбиты Марса: когда в южном полушарии лето, планета ближе к Солнцу, поэтому южное лето теплее и короче северного, а южная зима холоднее и дольше северной.

Полярные шапки Марса лежат на Северном и Южном плато. Северная полярная шапка возвышается над окрестностями примерно на 3 км, а южная — на 3,5 км. Обе шапки изрезаны долинами, расходящимися по спирали (в Южном полушарии — по часовой стрелке, в Северном — против). Эти долины могли быть прорезаны катабатическими ветрами. Кроме того, в каждую шапку врезается по одному большому каньону: каньон Северный и каньон Южный.

Аппарат «Марс Одиссей» обнаружил на южной полярной шапке Марса действующие гейзеры. Как считают специалисты НАСА, струи углекислого газа с весенним потеплением вырываются вверх на большую высоту, унося с собой пыль и песок.

В 1784 году астроном Уильям Гершель обратил внимание на сезонные изменения размера полярных шапок, по аналогии с таянием и намерзанием льдов в земных полярных областях. В 1860-х годах французский астроном Эммануэль Ляи наблюдал волну потемнения вокруг тающей весенней полярной шапки, что тогда было истолковано как растекание талых вод и развитие растительности. Спектрометрические измерения, которые были проведены в начале XX века в обсерватории Ловелла во Флагстаффе В. Слайфером, однако, не показали наличия линии хлорофилла — зелёного пигмента земных растений.

По фотографиям «Маринера-7» удалось определить, что полярные шапки имеют толщину в несколько метров, а измеренная температура 115 K (−158 °C) подтвердила возможность того, что она состоит из замёрзшей углекислоты — «сухого льда».

Значительные объёмы льда (десятки тысяч км3) были обнаружены путём радиолокации и в средних широтах Марса (40-45°), на восточном краю равнины Эллада. Скрытый грунтом ледник толщиной в сотни метров занимает площадь в тысячи квадратных километров.

В 2018 году радар MARSIS, установленный на аппарате Марс-экспресс, показал наличие подлёдного озера на Марсе, расположенного на глубине 1,5 км подо льдом Южной полярной шапки, шириной около 20 км. Однако повторный анализ радарных данных аппарата Mars Express и лабораторные эксперименты показали, что так называемые «озёра» могут быть гидратированными и холодными отложениями, включающими глину (смектиты), минералы, содержащие металлы, и солёный лёд.

Грунт

Элементный состав поверхностного слоя грунта, определённый по данным посадочных аппаратов, неодинаков в разных местах. Основная составляющая почвы — кремнезём (20—25 %), содержащий примесь гидратов оксидов железа (до 15 %), придающих почве красноватый цвет. Имеются значительные примеси соединений серы, кальция, алюминия, магния, натрия (единицы процентов для каждого).

Согласно данным зонда НАСА «Феникс» (посадка на Марс 25 мая 2008 года), соотношение pH и некоторые другие параметры марсианских почв близки к земным, и на них теоретически можно было бы выращивать растения. «Фактически мы обнаружили, что почва на Марсе отвечает требованиям, а также содержит необходимые элементы для возникновения и поддержания жизни как в прошлом, так и в настоящем и будущем», сообщил ведущий исследователь-химик проекта Сэм Кунейвс. Также, по его словам, данный щелочной тип грунта (pH = 7,7) многие могут встретить на «своём заднем дворе», и он вполне пригоден для выращивания спаржи.

В месте посадки аппарата в грунте имеется также значительное количество водяного льда. Орбитальный зонд «Марс Одиссей» также обнаружил, что под поверхностью красной планеты есть залежи водяного льда. Позже это предположение было подтверждено и другими аппаратами, но окончательно вопрос о наличии воды на Марсе был решён в 2008 году, когда зонд «Феникс», севший вблизи северного полюса планеты, получил воду из марсианского грунта.

Данные, полученные марсоходом Curiosity и обнародованные в сентябре 2013 года, показали, что содержание воды под поверхностью Марса гораздо выше, чем считалось ранее. В породе, из которой брал образцы марсоход, её содержание может достигать 2 % по весу.

Фотография марсианского грунта в месте посадки аппарата «Феникс»

Геология и внутреннее строение

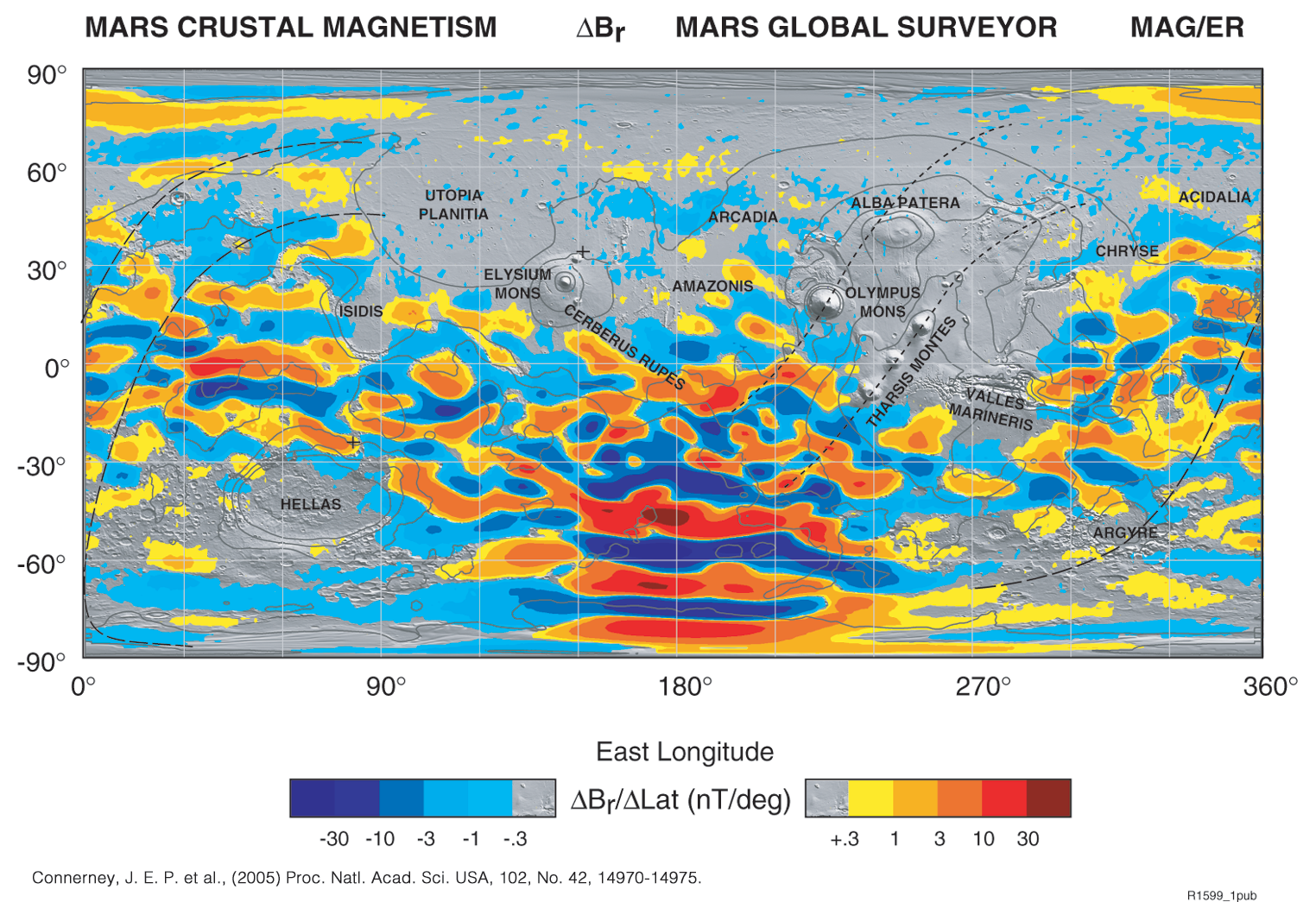

В прошлом на Марсе, как и на Земле, происходило движение литосферных плит. Это подтверждается особенностями магнитного поля Марса, местами расположения некоторых вулканов, например, в провинции Фарсида, а также формой долины Маринер. Современное положение дел, когда вулканы могут существовать гораздо более длительное время, чем на Земле, и достигать гигантских размеров, говорит о том, что сейчас данное движение скорее отсутствует. В пользу этого говорит тот факт, что щитовые вулканы растут в результате повторных извержений из одного и того же жерла в течение длительного времени. На Земле из-за движения литосферных плит вулканические точки постоянно меняли своё положение, что ограничивало рост щитовых вулканов и, возможно, не позволяло достичь им такой высоты, как на Марсе. С другой стороны, разница в максимальной высоте вулканов может объясняться тем, что из-за меньшей силы тяжести на Марсе возможно построение более высоких структур, которые не обрушились бы под собственным весом. Возможно, на планете имеется слабая тектоническая активность, приводящая к образованию наблюдаемых с орбиты пологих каньонов. По данным сейсмометра SEIS на Марсе имеется небольшая сейсмическая активность, самые сильные зафиксированные марсотрясения имели магнитуду 3,7 по шкале Рихтера.

Современные модели внутреннего строения Марса предполагают, что он состоит из коры со средней толщиной 50 км (максимальная оценка — не более 125 км), силикатной мантии и ядра радиусом, по разным оценкам, от 1480 до 1800 км. Плотность в центре планеты должна достигать 8,5 г/см³. Ядро частично жидкое и состоит в основном из железа с примесью 14—18 % (по массе) серы, причём содержание лёгких элементов вдвое выше, чем в ядре Земли. Согласно современным оценкам, формирование ядра совпало с периодом раннего вулканизма и продолжалось около миллиарда лет. Примерно то же время заняло частичное плавление мантийных силикатов. Из-за меньшей силы тяжести на Марсе диапазон давлений в мантии Марса гораздо меньше, чем на Земле, а значит, в ней меньше фазовых переходов. Предполагается, что фазовый переход оливина в шпинелевую модификацию начинается на довольно больших глубинах — 800 км (400 км на Земле). Характер рельефа и другие признаки позволяют предположить наличие астеносферы, состоящей из зон частично расплавленного вещества. Для некоторых районов Марса составлена подробная геологическая карта.

Согласно наблюдениям с орбиты и анализу коллекции марсианских метеоритов, поверхность Марса состоит главным образом из базальта. Есть некоторые основания предполагать, что на части марсианской поверхности материал является более кварцесодержащим, чем обычный базальт, и может быть подобен андезитным камням на Земле. Однако эти же наблюдения можно толковать в пользу наличия кварцевого стекла. Значительная часть более глубокого слоя состоит из зернистой пыли оксида железа.

Магнитное поле

У Марса было зафиксировано слабое магнитное поле.

Согласно показаниям магнитометров станций «Марс-2» и «Марс-3», напряжённость магнитного поля на экваторе составляет около 60 гамм, на полюсе — 120 гамм, что в 500 раз слабее земного. По данным АМС «Марс-5», напряжённость магнитного поля на экваторе составляла 64 гаммы, а магнитный момент планетарного диполя — 2,4⋅1022 эрстед·см².

Магнитное поле Марса крайне неустойчиво, в различных точках планеты его напряжённость может отличаться от 1,5 до 2 раз, а магнитные полюса не совпадают с физическими. Это говорит о том, что железное ядро Марса находится в сравнительной неподвижности по отношению к его коре, то есть механизм планетарного динамо, ответственный за работу магнитного поля Земли, на Марсе не работает. Хотя на Марсе не имеется устойчивого всепланетного магнитного поля, наблюдения показали, что части планетной коры намагничены и что наблюдалась смена магнитных полюсов этих частей в прошлом. Намагниченность данных частей оказалась похожей на полосовые магнитные аномалии в мировом океане.

По одной теории, опубликованной в 1999 году и перепроверенной в 2005 году (с помощью беспилотной станции «Марс Глобал Сервейор»), эти полосы демонстрируют тектонику плит 4 миллиарда лет назад — до того, как гидромагнитное динамо планеты прекратило выполнять свою функцию, что послужило причиной резкого ослабления магнитного поля. Причины такого резкого ослабления неясны. Существует предположение, что функционирование динамо 4 млрд лет назад объясняется наличием астероида, который вращался на расстоянии 50—75 тысяч километров вокруг Марса и вызывал нестабильность в его ядре. Затем астероид снизился до предела Роша и разрушился. Тем не менее, это объяснение само содержит неясные моменты и оспаривается в научном сообществе.

Изображение Марса на основе снимков АМС «Мангальян», сделанное 10 октября 2014 года с высоты 76 000 км

Спутники

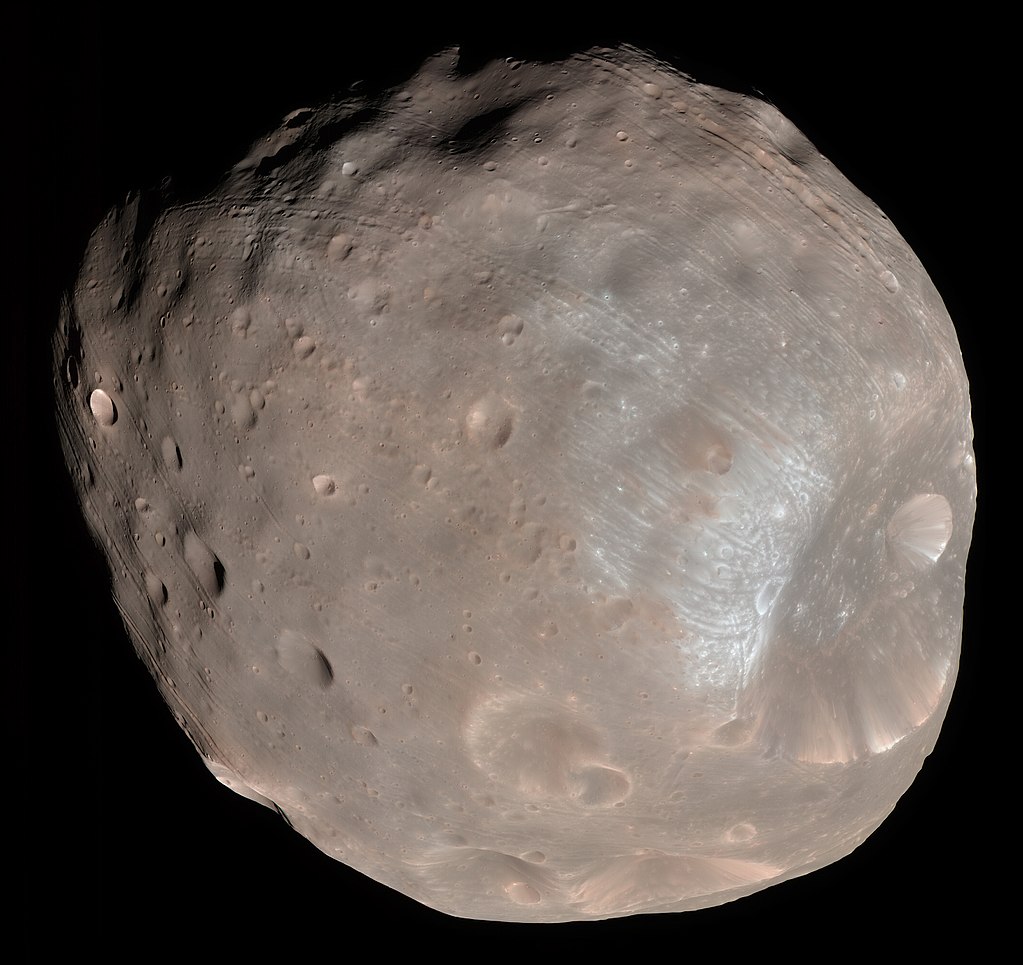

Фобос, снятый 23 марта 2008 года

спутником «Mars Reconnaissance Orbiter»

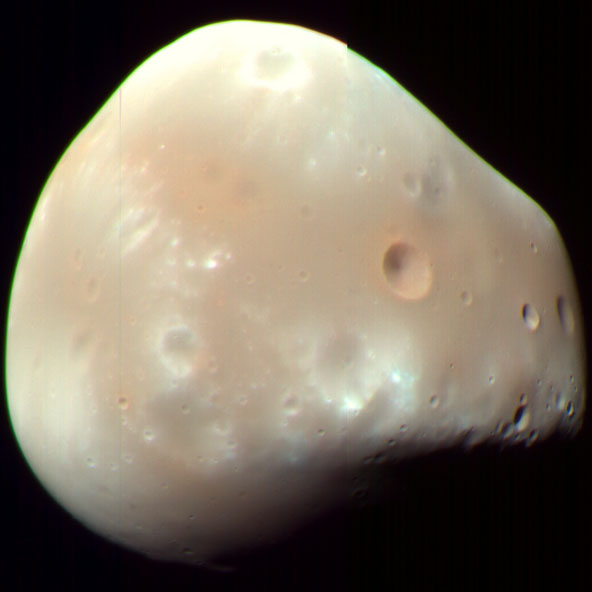

Деймос, снятый 21 февраля 2009 года

спутником «Mars Reconnaissance Orbiter»

Марс имеет два естественных спутника: Фобос и Деймос. Оба они открыты американским астрономом Асафом Холлом в 1877 году. Они имеют неправильную форму и очень маленькие размеры. По одной из гипотез, они могут представлять собой захваченные гравитационным полем Марса астероиды наподобие (5261) Эврика из Троянской группы астероидов. Спутники названы в честь персонажей, сопровождающих бога Ареса (то есть Марса), — Фобоса и Деймоса, олицетворяющих страх и ужас, которые помогали богу войны в битвах.

Оба спутника вращаются вокруг своих осей с тем же периодом, что и вокруг Марса, поэтому всегда повёрнуты к планете одной и той же стороной (это вызвано эффектом приливного захвата и характерно для большинства спутников планет в Солнечной системе, в том числе для Луны). Приливное воздействие Марса постепенно замедляет движение Фобоса, и, в конце концов, приведёт к падению спутника на Марс (при сохранении текущей тенденции), или к его распаду. Деймос, напротив, удаляется от Марса.

Орбитальный период Фобоса меньше, чем период обращения Марса, поэтому для наблюдателя на поверхности планеты Фобос (в отличие от Деймоса и вообще от всех известных естественных спутников планет Солнечной системы, кроме Метиды и Адрастеи) восходит на западе и заходит на востоке.

Оба спутника имеют форму, приближающуюся к трёхосному эллипсоиду, Фобос (26,8×22,4×18,4 км) несколько крупнее Деймоса (15×12,2×11 км). Поверхность Деймоса выглядит гораздо более гладкой за счёт того, что большинство кратеров покрыто тонкозернистым веществом. Очевидно, на Фобосе, более близком к планете и более массивном, вещество, выброшенное при ударах метеоритов, либо наносило повторные удары по поверхности, либо падало на Марс, в то время как на Деймосе оно долгое время оставалось на орбите вокруг спутника, постепенно осаждаясь и скрывая неровности рельефа.

Астрономические наблюдения с поверхности Марса

После посадок автоматических аппаратов на поверхность Марса появилась возможность вести астрономические наблюдения непосредственно с поверхности планеты. Вследствие астрономического положения Марса в Солнечной системе, характеристик атмосферы, периода обращения Марса и его спутников картина ночного неба Марса (и астрономических явлений, наблюдаемых с планеты) отличается от земной и во многом представляется необычной и интересной.

Небесная сфера

Северный полюс на Марсе, вследствие наклона оси планеты, находится в созвездии Лебедя (экваториальные координаты: прямое восхождение 21ч 10м 42с, склонение +52° 53.0′) и не отмечен яркой звездой: ближайшая к полюсу — тусклая звезда шестой величины BD +52 2880 (другие её обозначения — HR 8106, HD 201834, SAO 33185). Южный полюс мира (координаты 9ч 10м 42с и −52° 53,0) находится в паре градусов от звезды Каппа Парусов (видимая звёздная величина 2,5) — её, в принципе, можно считать Южной Полярной звездой Марса.

Вид неба похож на наблюдаемый с Земли, с одним отличием: при наблюдении годичного движения Солнца по созвездиям Зодиака оно (как и планеты, включая Землю), выйдя из восточной части созвездия Рыб, будет проходить в течение 6 дней через северную часть созвездия Кита перед тем, как снова вступить в западную часть Рыб.

Во время восхода и захода Солнца марсианское небо в зените имеет красновато-розовый цвет, а в непосредственной близости к диску Солнца — от голубого до фиолетового, что совершенно противоположно картине земных зорь.

Закат на Марсе 19 мая 2005 года. Снимок марсохода «Спирит», который находился в кратере Гусев

В полдень небо Марса жёлто-оранжевое. Причина таких отличий от цветовой гаммы земного неба — свойства тонкой, разреженной, содержащей взвешенную пыль атмосферы Марса. На Марсе рэлеевское рассеяние лучей (которое на Земле и является причиной голубого цвета неба) играет незначительную роль, эффект его слаб, но проявляется в виде голубого свечения при восходе и закате Солнца, когда свет проходит через атмосферу большее расстояние. Предположительно, жёлто-оранжевая окраска неба также вызывается присутствием 1 % магнетита в частицах пыли, постоянно взвешенной в марсианской атмосфере и поднимаемой сезонными пылевыми бурями. Сумерки начинаются задолго до восхода Солнца и длятся долго после его захода. Иногда цвет марсианского неба приобретает фиолетовый оттенок в результате рассеяния света на микрочастицах водяного льда в облаках (последнее — довольно редкое явление).

История изучения

Исследование Марса классическими методами астрономии

Первые наблюдения Марса проводились до изобретения телескопа. Это были позиционные наблюдения с целью определения положений планеты по отношению к звёздам. Существование Марса как блуждающего объекта в ночном небе было письменно засвидетельствовано древнеегипетскими астрономами в 1534 году до н. э. Ими же было установлено ретроградное (попятное) движение планеты и рассчитана траектория движения вместе с точкой, где планета меняет своё движение относительно Земли с прямого на попятное.

В вавилонской планетарной теории были впервые получены временны́е измерения планетарного движения Марса и уточнено положение планеты на ночном небе. Пользуясь данными египтян и вавилонян, древнегреческие (эллинистические) философы и астрономы разработали подробную геоцентрическую модель для объяснения движения планет. Спустя несколько веков индийскими и персидскими астрономами был оценён размер Марса и расстояние до него от Земли. В XVI веке Николай Коперник предложил гелиоцентрическую модель для описания Солнечной системы с круговыми планетарными орбитами. Его результаты были пересмотрены Иоганном Кеплером, который ввёл более точную эллиптическую орбиту Марса, совпадающую с наблюдаемой.

Голландский астроном Христиан Гюйгенс первым составил карту поверхности Марса, отражающую множество деталей. 28 ноября 1659 года он сделал несколько рисунков Марса, на которых были отображены различные тёмные области, позже сопоставленные с плато Большой Сирт.

Предположительно, первые наблюдения, установившие существование у Марса ледяной шапки на южном полюсе, были сделаны итальянским астрономом Джованни Доменико Кассини в 1666 году. В том же году он при наблюдениях Марса делал зарисовки видимых деталей поверхности и выяснил, что через 36 или 37 дней положения деталей поверхности повторяются, а затем вычислил период вращения — 24 ч. 40 мин. (этот результат отличается от правильного значения менее чем на 3 минуты).

В 1672 году Христиан Гюйгенс заметил нечёткую белую шапочку и на северном полюсе.

В 1888 году Джованни Скиапарелли дал первые имена отдельным деталям поверхности: моря Афродиты, Эритрейское, Адриатическое, Киммерийское; озёра Солнца, Лунное и Феникс.

Расцвет телескопических наблюдений Марса пришёлся на конец XIX — середину XX века. Во многом он обусловлен общественным интересом и известными научными спорами вокруг наблюдавшихся марсианских каналов. Среди астрономов докосмической эры, проводивших телескопические наблюдения Марса в этот период, наиболее известны Скиапарелли, Персиваль Ловелл, Слайфер, Антониади, Барнард, Жарри-Делож, Л. Эдди, Тихов, Вокулёр. Именно ими были заложены основы ареографии и составлены первые подробные карты поверхности Марса — хотя они и оказались практически полностью неверными после полётов к Марсу автоматических зондов.

Исследование Марса космическими аппаратами

Изучение с помощью телескопов на орбите вокруг Земли

Для систематического исследования Марса были использованы возможности космического телескопа «Хаббл» (КТХ или HST — Hubble Space Telescope), при этом были получены фотографии Марса с самым высоким разрешением из когда-либо сделанных на Земле. КТХ может создать изображения полушарий, что позволяет промоделировать погодные системы. Наземные телескопы, оснащённые ПЗС, могут сделать фотоизображения Марса высокой чёткости, что позволяет в противостоянии регулярно проводить мониторинг планетной погоды.

Рентгеновское излучение с Марса, впервые обнаруженное астрономами в 2001 году с помощью космической рентгеновской обсерватории «Чандра», состоит из двух компонентов. Первая составляющая связана с рассеиванием в верхней атмосфере Марса рентгеновских лучей Солнца, в то время как вторая происходит от взаимодействия между ионами с обменом зарядами.

Исследование Марса межпланетными станциями

С 1960-х годов к Марсу для подробного изучения планеты с орбиты и фотографирования поверхности были направлены несколько автоматических межпланетных станций (АМС). Кроме того, продолжалось дистанционное зондирование Марса с Земли в большей части электромагнитного спектра с помощью наземных и орбитальных телескопов, например, в инфракрасном — для определения состава поверхности, в ультрафиолетовом и субмиллиметровом диапазонах — для исследования состава атмосферы, в радиодиапазоне — для измерения скорости ветра.

Советские исследования

Советские исследования Марса включали в себя программу «Марс», в рамках которой с 1962 по 1973 год были запущены автоматические межпланетные станции четырёх поколений для исследования планеты Марс и околопланетного пространства. Первые АМС («Марс-1», «Зонд-2») исследовали также и межпланетное пространство.

Космические аппараты четвёртого поколения (серия М-71 — «Марс-2», «Марс-3», запущены в 1971 году) состояли из орбитальной станции — искусственного спутника Марса и спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией, комплектовавшейся марсоходом «ПрОП-М». Космические аппараты серии М-73С «Марс-4» и «Марс-5» должны были выйти на орбиту вокруг Марса и обеспечивать связь с автоматическими марсианскими станциями, которые несли АМС серии М-73П «Марс-6» и «Марс-7»; эти четыре АМС были запущены в 1973 году.

Из-за неудач спускаемых аппаратов главная техническая задача всей программы «Марс» — проведение исследований на поверхности планеты с помощью автоматической марсианской станции — не была решена. Тем не менее многие научные задачи, такие как получение фотографий поверхности Марса и различные измерения атмосферы, магнитосферы, состава почвы, являлись передовыми для своего времени. В рамках программы была осуществлена первая мягкая посадка спускаемого аппарата на поверхность Марса («Марс-3», 2 декабря 1971 года) и первая попытка передачи изображения с поверхности.

СССР осуществил также программу «Фобос» — две автоматические межпланетные станции, предназначенные для исследования Марса и его спутника Фобоса.

Первая АМС «Фобос-1» была запущена 7 июля, а вторая, «Фобос-2» — 12 июля 1988 года. Основная задача — доставка на поверхность Фобоса спускаемых аппаратов (ПрОП-Ф и ДАС) для изучения спутника Марса — осталась невыполненной. Однако несмотря на потерю связи с обоими аппаратами, исследования Марса, Фобоса и околомарсианского пространства, выполненные в течение 57 дней на этапе орбитального движения «Фобоса-2» вокруг Марса, позволили получить новые научные результаты о тепловых характеристиках Фобоса, плазменном окружении Марса, взаимодействии его с солнечным ветром.

Американские исследования

В 1964—1965 годах в США был осуществлён первый в истории удачный полёт к Марсу в рамках программы «Маринер». «Маринер-4» осуществил в 1965 году первое исследование с пролётной траектории и сделал первые снимки поверхности. «Маринер-6» и «Маринер-7» в 1969 году провели с пролётной траектории первое исследование состава атмосферы с применением спектроскопических методик и определение температуры поверхности по измерениям инфракрасного излучения. В 1971 году «Маринер-9» стал первым искусственным спутником Марса и осуществил первое картографирование поверхности.

Вторая марсианская программа США «Викинг» включала запуск в 1975 году двух идентичных космических аппаратов «Викинг-1» и «Викинг-2», которые провели исследования с околомарсианской орбиты и на поверхности Марса, в частности, поиск жизни в пробах грунта. Каждый «Викинг» состоял из орбитальной станции — искусственного спутника Марса и спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией. Автоматические марсианские станции «Викинг» являются первыми космические аппаратами, которые успешно работали на поверхности Марса и передали большой объём научной информации в том числе снимки с места посадки. Жизнь не удалось обнаружить.

Марсианская программа США «Mars Pathfinder» — включала в себя стационарную марсианскую станцию и марсоход «Соджорнер», они работали на поверхности Марса в долина Арес в 1996—1997 годах. Всего было передано 16,5 тыс. снимков камеры марсианской станции и 550 снимков камер марсохода, проведено 15 анализов пород. Научные результаты дали дополнительные подтверждения гипотезы о том, что когда-то Марс был более «влажным и тёплым».

«Mars Global Surveyor» — орбитальный аппарат НАСА, осуществлял картографирование поверхности в 1999—2007 годах.

«Феникс» — посадочный аппарат НАСА, стал первым аппаратом, успешно совершившим посадку в полярном регионе Марса, работал в 2008 году.

В ходе выполнения программы «Mars Exploration Rover» на Марс были успешно доставлены два марсохода-близнеца:

1) «Спирит» — работал на поверхности Марса в кратере Гусев в 2004—2010 годах.

2) «Оппортьюнити» — работал на поверхности Марса на плато Меридиана в 2004—2019 годах.

Современные исследования

В данный момент на орбите Марса работают следующие АМС:

• «Марс Одиссей» (с 24 октября 2001 года).

• «Марс-экспресс» (с 25 декабря 2003 года).

• «Марсианский разведывательный спутник» (с 10 марта 2006 года).

• «MAVEN» (с 22 сентября 2014 года).

• «Mangalyaan» (c 24 сентября 2014 года).

• «Trace Gas Orbiter» (с 19 октября 2016 года).

• «Аль-Амаль» (с 9 февраля 2021 года).

• «Тяньвэнь-1» (с 10 февраля 2021 года).

На поверхности Марса в данный момент работают следующие аппараты:

• марсоход «Кьюриосити» (Mars Science Laboratory) (с 6 августа 2012 года).

• посадочный аппарат InSight (с 26 ноября 2018 года).

• марсоход «Perseverance» (с 18 февраля 2021 года).

o марсолёт[en] «Ingenuity» (первый полёт состоялся 19 апреля 2021, список полётов).

• марсоход «Чжужун» (с 14 мая 2021).

Кроме этого, возле Марса относительно недавно совершали гравитационные манёвры с попутными исследованиями следующие аппараты:

• аппарат Розетта на пути к комете 67P/Чурюмова — Герасименко (в феврале 2007 года).

• аппарат Dawn на пути к астероиду Весте и карликовой планете Церере (в феврале 2009 года).